Uno de los más lejanos recuerdos de mi vida es ver a Susana, mi madre, frente al quiosco de periódicos de la esquina negociando con el voceador. Lo mismo por el fascículo de la enciclopedia de Historia del Arte, que por aquella que tenía el rimbombante título: Los Grandes Compositores, ambos de aquella editorial Salvat. A pesar de que mucho se ha dicho que la cultura en coleccionables es más bien pobre, debo advertir que fue para mí la segunda fuente de conocimiento; la primera, para siempre, mi madre. Pero estos libros impresos con calidad, con textos correctos y bien ilustrados fueron un buen acompañamiento. Incluso muchas veces estudié en ellos, les tengo afecto porque me ofrecieron una visión panorámica del arte, que más tarde se convertiría en una licenciatura que se ha completado con mucho estudio.

Mi madre me regaló la Enciclopedia del Arte Salvat. Aún la tengo en mi librero y la veo con orgullo y con cariño. En el caso de Susana, fue un instrumento de “iniciada” que luego floreció en una de las más queridas maestras de apreciación musical de México. Mi madre amó la música desde siempre, y su capacidad de volverla su fuente de conocimiento vino desde pequeña. Por el amor a su padre, con quien la escuchaba en el viejo tocadiscos, conoció a Toscanini, a Furtwängler e incluso algunas grabaciones de Strauss. Vio a la Callas en Bellas Artes y se fascinó con el atractivo Celibidache en su estancia en México.

Cada mañana en la casa aparecía la primera luz del día con la radio encendida. “X.L.A… buena música desde la Ciudad de México”. Así, con la voz de un locutor muy serio, iniciaba la programación patrocinada por los acumuladores Willard y América. Rumbo a la escuela, en aquél Galaxy dorado gigante, que siento como que me lo robó Cuarón en su película Roma, atendíamos a la pequeña explicación que daba cuenta de lo que escucharíamos.

La 1812 o la Eroica, Cuadros de una exposición o Scheherezade. Entonces mi madre nos provocaba: “¿A ver, a quién estamos escuchando?”. Cualquier cosa salía de nuestra boca, rara vez acertábamos, pero ella nos hacía sentir que estábamos muy cerca.

Recuerdo cuando me encontró llorando de emoción frente a los dibujos animados de la tele, cuyos créditos de inicio eran la Muerte por amor de la ópera Tristán e Isolda. Yo tenía cinco años. Me regaló el viejo disco de Furtwängler que en la portada tenía a los amantes Kirsten Flagstag (Isolde) y Ludwig Suthaus (Tristan). Exánimes mientras la doncella Brangane (Blanche Thebom) lloraba con el rostro entre sus manos. Una imagen de duelo hecha con colores expresionistas de un realismo doloroso que acabo de vivir de nuevo con la muerte de mi madre.

Susana tuvo seis hijos, aún no me alcanza la imaginación para entender cómo le hizo. En la casa los baches económicos eran una constante. Las mudanzas y los cambios de escuela, una consecuencia lógica. Mi madre, con gran sabiduría y humor acomodó el bache que nos obligó a estudiar en la escuela pública, anunciando su radical conversión a la izquierda. Lo hacía con un encanto arrasador y hasta cierto punto con una verdadera vocación, siempre detestó las diferencias sociales.

Una de las mudanzas nos llevó a un pequeño y oscuro departamento en el sur de la ciudad. Mi madre lo decoró con un gusto impresionante, lo llenó de detalles y de objetos bellos heredados de mi abuela. Muy pronto el barrio se enamoró de ella. El carnicero le regalaba filete y en la miscelánea tenía cuenta. En la casa se seguía escuchando la música clásica. Los primeros casetes que recuerdo, con las arias de la Callas, algunos hits barrocos que siempre estaban sonando. Los grandes invariablemente: Mahler, Bruckner, Beethoven, Sibelius y Shostakovich y luego todos esos autores del siglo XX imposibles de tararear.

Todas las tardes, sin falta, aterrizábamos en el parque Hundido. Mi mamá nos dejaba ir a los juegos y ella se instalaba en el “audiorama” a escuchar música clásica en uno de los sillones setenteros de fibra de vidrio blanca, tipo cápsulas espaciales, con bocinas incorporadas. Una vez más, con una explicación muy para villamelones del locutor, que mi mami corregía y ampliaba, nos disponíamos a las obras de los grandes. Después de jugar horas íbamos a encontrarla siempre arrobada, sumergida en lo que más amaba y con un buen libro en la mano.

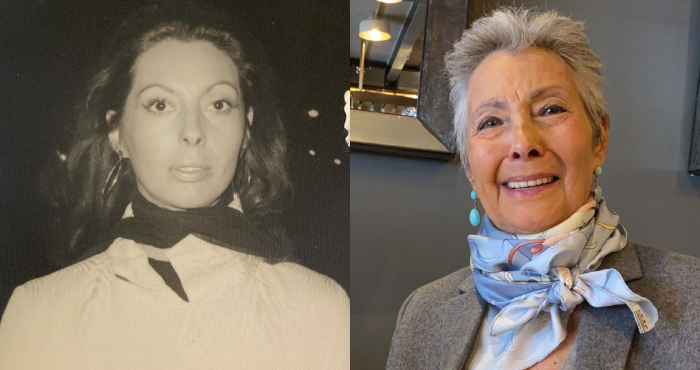

Un poco después me convertí en su compañera de los conciertos en Bellas Artes. Ir con ella era el más grande honor. Yo adoraba a mi madre y admiré siempre su belleza mediterránea, su pelo negro revuelto; era tan sexy y elegante al mismo tiempo, con un cuerpo y una altura espectacular. De esas mujeres que paran el tráfico. Eduardo Mata era su amigo desde pequeños, en Oaxaca. Terminado el concierto íbamos a cenar a Los Azulejos. Ahí se encontraban para ensartarse en alguna plática apasionada sobre el programa de esa noche. Mi madre tomó por costumbre llevarnos a los conciertos con la promesa de ir a Sanborns a cenar molletes. Era un “gancho” decía. El amor al mollete nos conduciría a amar a la música. Luego bromeaba con que el resultado era ambiguo, unos amamos la música y otros se quedaron en amor al mollete.

Para festejar mis siete años me llevó a Bellas Artes a ver La Boheme. Una ópera que sigue siendo mi favorita. Debo decir entre otras favoritas. Susana me inculcó esas expresiones contundentes de “mi favorita”, cada vez que algo le robaba el aliento. No era fácil discriminar entre la enorme cantidad de obras. Ayer, que pensaba en cuál era la que más le gustaba, me metí en una lista interminable. En aquella ocasión Bellas Artes, nada raro, estaba en huelga. Con un piano rascuache, sin escenografía, con un vestuario espantoso, a Mimi le quedaba largo el vestido y se tropezaba; a la gorda que hacía Mussetta le quedaba chico el suyo, como dos tallas. En el proscenio trataban de sacar adelante la ópera, como diría un amigo, lo sublime fallido. Recuerdo que me enojé muchísimo por la pobreza del evento. De inmediato, mi compañera de asiento le encontró el lado amable y elogió el entusiasmo y el profesionalismo de los cantantes.

La temporada Mahler de Eduardo Mata fue un acontecimiento. Para mí, el inicio de la pasión por ese compositor. Fui a cada uno de los conciertos para estar cerca de mi madre. Me sentía tan orgullosa, es increíble, tenía 8 años y ella me hablaba como a una amiga. Me compartía lo que sentía con la música. Me hablaba de Gustav y de Alma, de Viena y de la melancolía. Yo, sin darme cuenta, empecé a amar lo que mi madre amaba. Creo que ese fue mi verdadero inicio.

El tiempo que pasamos juntas, yo aprendiendo y ella afirmando su vocación, fueron mis años de formación. Susana dejó atrás las pequeñas enciclopedias Salvat para entrar al mundo de los eruditos de la música, lo hizo con cursos en la sala Bartók, con conferencias de Pablo de Ballester, viendo cine como desenfrenada. Lo completó con libros de filosofía, con biografías, pero sobre todo con las horas de dedicación diaria a escuchar y comprender. Asimiló y engrandeció el conocimiento como una forma de contagiar a los otros. Al poco tiempo empezó a dar clases, y con una inteligencia superlativa de quien sabe de contar historias introdujo a muchas generaciones que hoy se dicen apasionadas de la música. Con humildad, con un enorme sentido del humor, con delicadeza, pero también haciendo sentir a sus alumnos importantes, acompañándolos en sus aproximaciones y en sus descubrimientos.

Nunca buscó la fama de tantos intelectuales insoportables, lo que quería es que más personas fueran a los conciertos en la Neza cada domingo, eso la llenaba de satisfacción. Cuando le decían que debía publicar un libro con sus notas, ella respondía que lo que le gustaba era hablar de la música y de los grandes autores, lo hacía con un guiño al título, sabiendo que ella misma era una enciclopedia de todas las enciclopedias del mundo. Guiaba a sus alumnos con humildad y con su enorme capacidad de seducción. Tuvo a las alumnas más guapas y sensibles de México. Todas me han dicho “yo quiero ser como tu mamá”. Eso lo recojo con amor y con la enorme gratitud que le tengo a cada llamada y a cada abrazo que me acerca a ella.

Susana era incansable; el miércoles anterior a su fallecimiento dio clase y asombró de nuevo con su enorme sensibilidad para atrapar a su público. Días más tarde, la última vez que escuchamos música juntas, compartimos La Resurrección de Mahler y las arias de Händel Lascia ch´io pianga y Ombra mai fu. Le conté de mis angustias e inseguridades en el primer curso de apreciación musical que estoy dando y la forma en que guiaba a mis alumnas en el inicio del barroco con Giovanni Allegri y sus obras colosales. Se sintió satisfecha y feliz como siempre; misión cumplida, creo que pensó. Cerró los ojos abrazada por mis hermanos y por mí y con la certeza de que había multiplicado los públicos a través de nosotros y nuestras familias. Curiosamente, lo último que escuchó fue un sketch de Les Luthier, un grupo que, como ella, se dedicaba a hacer reír a través de la música.

Hoy veo la Enciclopedia Salvat frente a mí, la abrazo para sentir la calidez de sus hermosas manos pasando las páginas y pienso que fue el inicio de un mundo fascinante y lleno de regalos. Nada de lo que mi madre sabía se parece a nada que esté atrapado en un libro.

Larga vida a la señora. Susana está en cada uno de nosotros, en la música que amó y en la belleza, delicadeza y sabiduría con la que la transmitió. @suscrowley

Susan Crowley

Nació en México el 5 de marzo de 1965 y estudió Historia del Arte con especialidad en Arte Ruso, Medieval y Contemporáneo. Ha coordinado y curado exposiciones de arte y es investigadora independiente. Ha asesorado y catalogado colecciones privadas de arte contemporáneo y emergente y es conferencista y profesora de grupos privados y universitarios. Ha publicado diversos ensayos y de crítica en diversas publicaciones especializadas. Conductora del programa Gabinete en TV UNAM de 2014 a 2016.