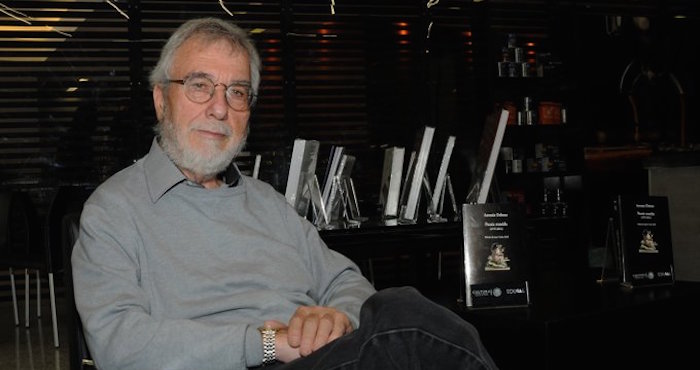

El día de ayer, querido lector, me levanté con una noticia muy triste. El poeta mexicano Antonio Deltoro había fallecido, en su casa, en los brazos de su esposa. Tony, como le decíamos sus amigos, acababa de cumplir setenta y seis años. Llevaba varios años enfermo, tras una caída que sufrió en su casa.

Una de las voces esenciales de nuestro tiempo, ganador del Premio Aguascalientes, maestro de varias generaciones de poetas, autor de los libros de poesía “Balanza de sombras”, “Zurdo”, “Los árboles que poblarán el ártico”, entre otros, había fallecido. Mi conmoción no fue poca, porque además, Antonio Deltoro fue mi maestro, mi amigo, mi interlocutor. Trabajamos juntos muchos años en la Casa del Poeta, en la colonia Roma, cuando él era el Asesor Cultural. Por ello, tuve el privilegio de volverme, además de su alumna y su colega, su amiga. Ambos realizábamos el programa literario de la Casa, de modo que los ciclos y conferencias tuvieran participación de todas las generaciones. Yo me encargué, durante muchos años, de proponer el programa de jóvenes poetas. Después, cuando Tony salió de la Casa para incorporarse a la Fundación para las Letras Mexicanas, me convertí en la Asesora Cultural de la Casa. En aquellas tardes felices y apacibles, solía leerle mis poemas y él los suyos, discutíamos, charlábamos, conversábamos de poesía cotidianamente y del mundillo literario.

Fue muy generoso conmigo, siempre, como lo era con sus amigos. Un poeta de una pieza: no fue, nunca, un burócrata del verso, como abundan. No tenía el carácter: era demasiado apasionado, obcecado y honesto, y hasta carente de tacto, a veces. No buscaba el poder, ni el prestigio: su religión era el poema. Por eso, era leal: no se encandilaba con baratijas ni concedía con ellas. Un poeta de altura, pero no un engreído. Su amistad era, para mí, un páramo. La Casa del Poeta le debe, como a Eduardo Hurtado, sus mejores años, que bullían entre discusiones y lecturas.

Lo quise mucho y él me quiso a mí, aunque los últimos años nos vimos nada: nunca me repuse a la idea de haberlo perdido desde antes de perderlo, siguió vivo en mí, como ahora mismo y puedo escucharlo en sus hermosos poemas.

Hace unos días, se cumplieron exactamente veinte años de que murió nuestro querido amigo, el escritor y poeta, Luis Ignacio Helguera que falleció a los cuarenta y dos años y gran amigo suyo. Recuerdo, como si lo estuviera viendo, aquellos días, la presencia de Antonio Deltoro y la del poeta Eduardo Lizalde, que también ya nos dejó, en estos años terribles y me pregunto si todos mueren, si nosotros no nos estaremos convirtiendo en fantasmas, y ellos serán los vivos. O quizás ya nos morimos y no lo sabemos ¿y cómo habríamos de saberlo si estamos muertos? O quizá no alcancemos a comprender esa verdad inexpugnable: estamos vivos mientras estamos muertos o todo va muriendo, vamos, en un desvanecimiento, o lo contrario, o nada. Pero, al final, querido lector, brillamos como estrellas un momento. En ese cielo esplendoroso de mi juventud, Tony fue un astro contiguo, al alcance de mi mano.

Veinte años le regaló la vida después de la muerte de su querido amigo Nacho. Veinte años y espléndidos poemas, intensos en su estilo preciso, sin alardes: un río demorado, inmune a las prisas, con su nervio profundo. Si existe un cielo de poetas, estoy segura, querido lector, estará allí con Borges o Antonio, su tocayo español, o con Montejo, sus poetas predilectos.

Poco después de que me avisaron, le contaba, fui al velorio. Regresando, escribí este poema, que ahora comparto con usted, para despedirlo. La cultura mexicana parece vivir en un luto continuo, pero la poesía, téngalo por seguro, permanecerá entre nosotros, aunque los poetas se hayan ido.

Velorio

Fui al velorio. Me enteré de muchas cosas,

mientras Toni estaba al fondo:

era un carruaje tirado por caballos, partiendo.

Una multitud de pájaros cantaban en medio de la sala, gorjeaban entre el alpiste.

Martha tenía los mismos ojos dulces, el corazón

precioso, y Eduardo no había llegado.

En el primer piso del velatorio,

al que llegué por mi fobia a los elevadores,

en una de las salas, se asomaba una carriola.

Es extraño, pensé, ver a la vida

naciendo en la casa de los muertos.

Ya en la sala, junto al féretro, vi a Christian, y recordé

mis discusiones apasionadas sobre Celan, el Sena,

y la inocencia. Yo tenía, entonces, una oficina

con una ventana como una casa

con su largo corredor y su frondoso cielo.

En esa torre cercada por poemas

estábamos Toni y yo en un mundo

aparte. Habré llorado mucho en ese tiempo, especulo

porque ¿qué se puede hacer en la juventud,

sino buscar curarse? Seguramente,

llegaba a mi departamento, solitaria, a beber una cerveza,

o a hablar con la grande, enorme Fetuchina,

que también ya ha muerto.

Luego, ya sentada, frente al cuerpo mudo,

me encontré a Maricarmen, hecha de un roble

inacabable.

La concurrencia era de poetas, mayoritariamente,

esos agentes con sus cajas musicales, secretas.

Tantos, tantos han partido últimamente,

le digo y hacemos el recuento:

Víctor,

Iván,

Luis,

David

Eduardo

Gloria

Nos van quedando pocos o

poco va quedando de nosotros. Enzia se despide

y me cuenta que se casó recientemente. La vida es

una parvada moviéndose en mi cielo, pienso

una ya no sabe, no, ya no sabe. Bien puede ser

el sueño del amor o el fin del sueño

de morirnos y el ataúd se colma del puro gozo habido,

de haberse estado yendo,

un carruaje que nos lleva

a donde estamos, tú y yo, parloteando,

mientras estamos

en silencio. Párate, te digo,

que nos han dejado afuera

nuestros muertos: mi muerta en la ventana,

tu muerto en el teléfono, el caballo que relincha

en el poema de Vallejo.

Por eso, los pongo al tanto, camaradas,

fui al velorio y parecía

que había un coro de pájaros, adentro

muy adentro de mi cielo. Eran o cantaban,

como ustedes, en otro tiempo: altos surtidores, o fuentes,

un tigre agazapado entre los muebles,

un rumoroso río

¿quién soy yo

para saber la rama que el dolor rompe

si en mí no hay sino inocencia?

El río que fue el Sena ahora fluye caudaloso

en la sala del velatorio: sobre él navega ya

el ataúd de todos.

Pero no importa, después de todo

encontré una lengua propia,

entre copas y praderas,

hecha de pura tierra de hoja:

la noche del caracol, la semilla del cilantro, el bulbo de la rosa.

A ellos me encomiendo, y te encomiendo,

a su flor preciosa, su estómago caliente, su verbo inagotable.

María Rivera

María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.